ストレスが心臓の病気を引き起こすって本当?前兆や予防法も解説

現代は「ストレス社会」と呼ばれるほど、多くの人が心身に負担を抱えながら生活しています。

なかでも経営者や会社役員の方は、資金繰りや後継者問題などで悩むことが多く、大きな責任や強いプレッシャーからストレスを抱えやすい環境にあるといえます。

そのようなストレスが積み重なることでリスクが高まるのが「心臓の病気」です。気付かないうちに進行してしまうこともあるため、早めに対策をとることが重要です。

この記事では、ストレスが心臓の病気を引き起こす理由から、気を付けたい主な病気と前兆、ストレスがかかわる心臓の病気の予防法までを解説します。

ストレスと心臓の病気は関係がある?

まず、医学・心理学の領域で使われるストレスとは、外部からの刺激(ストレッサー)に対して心や身体が適応できていない状態のことです。ストレッサーは主に下記の4種類があります。

| 種類 | ストレッサー |

| 物理的ストレッサー | 暑さ、寒さ、騒音など |

| 化学的ストレッサー | 酒、タバコ、薬物、酸素欠乏など |

| 生物的ストレッサー | 栄養失調、炎症、感染など |

| 心理的ストレッサー | 怒り、不安、人間関係のトラブルなど |

ストレスが過剰に積み重なると心や身体は正常でいられなくなり、体調不良や病気の発症を招くおそれがあります。心臓病も、ストレスが原因となって発症する可能性がある病気の1つです。

ストレスと心臓の病気との関係は、さまざまな研究で報告されています。たとえば心不全の患者は約24~42%に抑うつの症状が認められ、抑うつの症状があるほうが心不全の発症が多くなるという研究があります。

心筋梗塞についても、社会的ストレスや抑うつの症状がある人は、そうでない人に比べて1.55倍も発症しやすいとされています。

ストレスは心臓病のリスク要因となるため、ストレスに悩まされている方は心臓の病気に気を付けましょう。

出典:公益財団法人 循環器病研究振興財団「ストレスと心臓」

ストレスが心臓の病気を引き起こす理由

「目には見えないストレスが、なぜ心臓の病気につながるのか」が気になる方も多いでしょう。ストレスが心臓の病気を引き起こすのは、以下に挙げる2つの理由があるためです。

ストレスがかかると交感神経の働きが高まるため

ストレスがかかった状態では「交感神経」の働きが高まり、心臓が活発に動きます。

交感神経とは自律神経の1つで、臓器や器官の活動を活発化させる神経系です。自律神経には臓器や器官の活動を抑制させる「副交感神経」もあり、通常は交感神経と副交感神経がバランスを取ることで身体の活動は制御されています。

しかし、ストレスに長く晒されていると自律神経のバランスが取れなくなり、交感神経の働きが高まった状態が続きます。交感神経の働きによって心臓に大きな負担がかかることが、心臓病の発症リスクを招く理由です。

ストレスによって生活習慣が乱れやすくなるため

ストレスに晒されると、喫煙や飲酒の量が増加したり、不眠症に陥ったりします。生活習慣の乱れは生活習慣病を発症する要因です。

代表的な生活習慣病である「心疾患」はもちろん、糖尿病や高血圧も心臓病の発症リスクを高めます。

また、ストレスによる心身の疲れや不調がより大きなストレスとなり、悪循環に陥ることも考えられます。「ストレスがかかる状況には慣れている」という方も、慢性的なストレスが積み重なって心臓の病気を発症するケースがあるため注意してください。

ストレスが発症要因になる「たこつぼ心筋症」とは

ストレスによって引き起こされる心臓の病気には不整脈や心不全、心筋梗塞などがあります。とくにストレスとの関係が深い心臓の病気が「たこつぼ心筋症(たこつぼ症候群)」です。

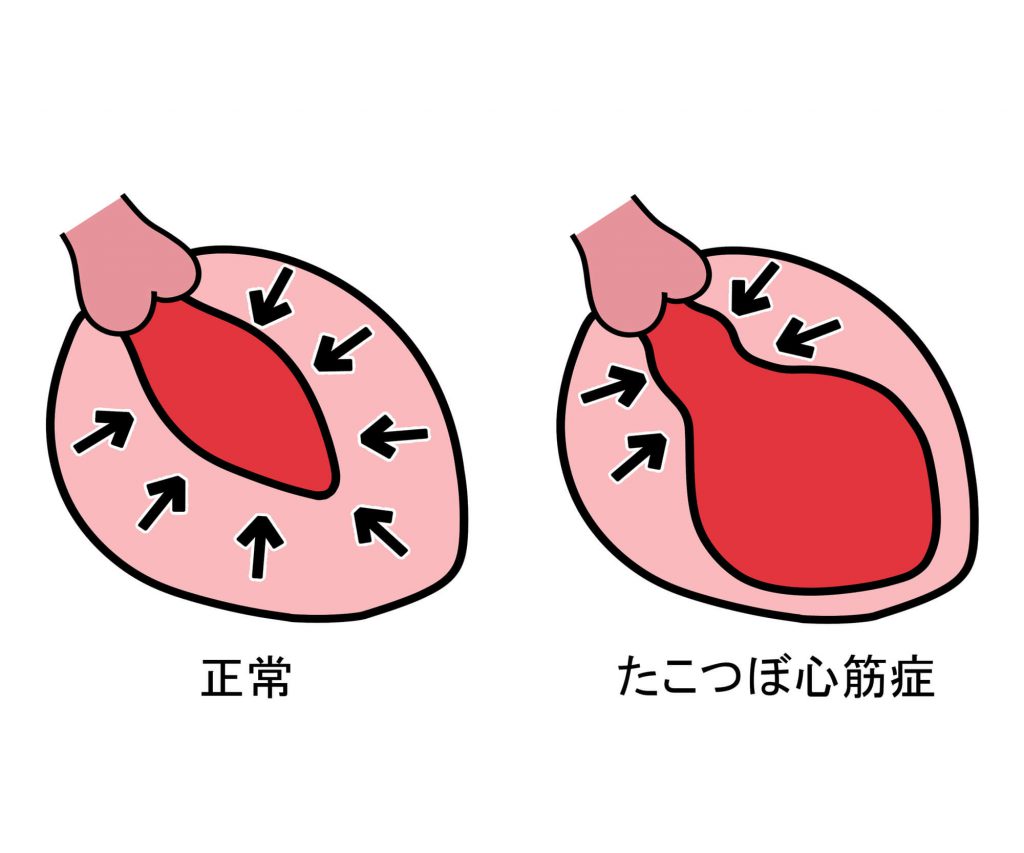

たこつぼ心筋症とは、左心室の動きに一過性の異常が起こる病気です。左心室は血液を全身に送り出すポンプの役割があり、正常な状態では全体が収縮と拡張を繰り返しています。

たこつぼ心筋症を発症すると、左心室の先端にある心尖部の心筋が動かなくなり、一方で手前にある心基部の心筋は過剰に収縮します。狭小な部分と広い部分が組み合わさっている形状が「たこつぼ」に似ていることが病名の由来です。

たこつぼ心筋症の主な症状は、前触れのない胸の痛みや吐き気、息切れ・動悸などです。症状は急性の心筋梗塞とよく似ているものの、冠動脈(心臓の血管)の閉塞は見られません。

たこつぼ心筋症の特徴は、発症に対して身体的ストレスや精神的ストレスが先行することです。たとえば家族との口論や親しい人との死別、侵襲を伴う手術、仕事の過度なプレッシャーなどがたこつぼ心筋症の発症にかかわる場合があります。

たこつぼ心筋症は安静にしていれば自然回復が見込めるものの、心不全の発症や稀に重症化するケースもあります。予防や再発防止には、ストレスの少ない生活を心がけることが大切です。

ストレスから心臓の病気を発症するときの前兆

ストレスが原因となって心臓の病気を発症するときは、いくつかの前兆が現れることがあります。「自分の症状は心臓病ではないか」などの不安を抱えている方は、前兆が見られないかをチェックしましょう。

以下では、ストレスから心臓の病気を発症するときの前兆を5つ紹介します。

胸のあたりに痛みをおぼえる

胸を締め付けられるような痛みや、圧迫されるような痛みがあるときは、冠動脈の閉塞が発生している可能性があります。冠動脈の閉塞は狭心症や心筋梗塞といった心臓の病気を引き起こす要因であり、どちらも胸痛が代表的な症状です。

狭心症と心筋梗塞は痛み方に違いがあります。狭心症の胸痛は持続時間が短く、基本的に5分以内、長くても10分以内に収まります。一方で、心筋梗塞の胸痛はより激しい痛みであり、持続時間も30分以上と長いことが特徴です。

狭心症と心筋梗塞はどちらも心臓の機能を障害し、重症化すると最悪死に至る可能性もある病気です。胸の痛みをおぼえたときは、心臓の病気を疑ったほうがよいでしょう。

動悸や息苦しさを感じることが多い

ストレスに長く晒されていると交感神経が優位な状態が続き、心臓の活発な活動によって動悸や息苦しさを感じることがあります。とくに不整脈は動悸と息苦しさが現れやすく、ほかにも狭心症・心筋梗塞が進行している場合があります。

動悸は、心臓の拍動にどのような異常が現れたかによって懸念される病気が異なります。

たとえば一瞬だけ拍動が止まったように感じた場合、可能性が高いのは「期外収縮」と呼ばれる単発の不整脈です。

一方、突然脈拍が早くなって息苦しさを感じる場合は、頻脈性の不整脈が疑われます。頻脈性の不整脈は心室頻拍・心房細動・発作性上室性頻拍などの種類があり、心筋梗塞や心筋症の原因となる症状です。

胸のむかつきがある

胸のむかつき(不快感)は一般的に胃・食道といった消化器の異常から起こるケースが多いものの、心臓の病気の前兆である可能性もあります。とくに注意すべきなのは狭心症・心筋梗塞です。

狭心症・心筋梗塞はどちらも胸を締め付けるような痛みがあり、痛みに伴って胸焼けや吐き気をもよおすことがあります。胸のむかつきに悩んでいる方は、不快さをおぼえたときに胸痛も同時にやってきていないかをチェックしてみてください。

肩こりや背中の痛みに悩んでいる

肩こりや背中の痛みは、一般的に筋肉の疲労や血行不良によって起こる症状です。

しかし、心臓病の中には前兆として肩こりや背中の痛みが現れるものがあります。ただの肩こりや疲れからくる痛みだと考えて放置すると、心臓病の進行を見逃すおそれがあるため注意してください。

肩こりや背中の痛みが現れやすい病気は、狭心症・心筋梗塞や心筋炎、大動脈解離です。とくに、両肩ではなく左肩から左腕にかけて痛みが現れていたり、背中の左側だけが痛んだりする場合は、心臓の病気を引き起こしている可能性があります。

軽く動いただけでも息切れや呼吸困難が起こる

息切れは激しい運動をすれば誰でも起こるものですが、軽く動いただけで息切れや呼吸困難が起きる場合は心臓の病気が隠れている可能性があります。考えられる主な病気は虚血性心疾患や心筋症・弁膜症、心不全などです。

たとえば階段を上り下りしたときや、重量物を持ち運んだときに息切れした経験がある方は注意が必要です。症状が進むと、安静時であっても突然息苦しさを感じるようになります。

心臓の病気にならないためのストレス予防法5選

心臓の病気は重症化すると命にかかわるおそれがあり、経営者などのエグゼクティブにとっては会社経営上のリスクにもつながります。心臓の病気を可能な限り予防するには、ストレス軽減の対策法を実践することがおすすめです。

最後に、心臓の病気に注意したい経営者に実践してほしいストレス予防法5選を紹介します。

疲れを感じたときはリフレッシュを図る

「朝に気持ちよく起きられない」「疲労がなかなか抜けない」など、心身の疲れはストレスが溜まっているサインです。疲れを感じたときは気分転換や休憩をして、心身のリフレッシュを図りましょう。

たとえば仕事を一時中断して音楽を聴いたり、心を落ち着けるために瞑想したりといったリフレッシュ方法があります。

リフレッシュは単にストレスを解消するために取る休憩ではなく、心と身体がエネルギーを取り戻すための準備期間です。心身のエネルギーが充実していれば疲れを感じにくくなり、仕事に対して高い集中力を発揮できます。

自分が楽しめる時間をつくる

仕事によるストレスを溜め込まないためには、生活上で自分が楽しめる時間をつくることがおすすめです。

楽しめる時間をつくると小まめなリフレッシュができます。仕事と生活のメリハリもつき、仕事のストレスを家にまで持ち帰らないという利点も得られるでしょう。

たとえばゴルフやDIYといった趣味に没頭したり、家族と団らんをしたりといった楽しみ方があります。自分の時間すべてを仕事に使わず、仕事とは無縁の時間をつくることがストレス対策のコツです。

適度な運動を習慣づける

運動不足に陥っていると全身の血流が滞りがちになり、疲れが抜けにくい状態になります。疲れから来るストレスを溜め込まないために、適度な運動習慣を作りましょう。

適度な運動の例としてはウォーキング・ジョギングやストレッチ、ラジオ体操などが挙げられます。運動を始めたばかりの方がいきなり強度の高い運動にチャレンジすると、かえって疲れを溜め込んでしまうため、まずは軽く汗ばむ程度の運動に留めることがおすすめです。

また、運動に充てる時間がつくれない方は「短い距離なら車ではなく徒歩で移動する」「エレベーターではなく階段を使う」など、日常生活の中で身体を動かす機会を増やすとよいでしょう。

運動を習慣づけると肥満の予防になり、心臓病を含む生活習慣病のリスクも低減できます。

質のよい睡眠をとる

睡眠中は心身の疲労回復ができ、ストレス解消も図れます。

しかし、どのような睡眠であっても疲労回復・ストレス解消が期待できるわけではありません。睡眠による効果を高めるには、質のよい睡眠をとることが大切です。

質のよい睡眠とは、深い眠りができるほどの十分な睡眠時間を確保していて、かつ睡眠から覚醒までのリズムが毎日規則正しい状態を指します。質のよい睡眠を取ると前日の疲労を身体に残しにくくなり、日中に眠気や疲れを感じることも少なくなるでしょう。

睡眠の質を高めるには、規則正しい食生活を守り、日中に適度な運動をおこなうことがおすすめです。さらに寝る2~3時間前に入浴すると、入浴によって上がった体温が就寝時に下がって寝つきがよくなります。

心身の健康が不安なときは専門家に相談する

経営者に多い「責任感が強い」「忙しい状況に慣れている」といった特徴がある方は、ストレスを溜め込みやすい傾向があります。

さらに、ストレスがかかっていても「経営者なら当たり前」と考えて、心身への影響を自覚しにくい点にも注意してください。慢性的なストレスがあるところに強いストレスが加わると、心臓に過大な負担がかかって病気を発症するおそれがあります。

心身の健康が不安なときは、病院・クリニックなどの医療機関で専門家に相談しましょう。人間ドックや心臓の検査を受診すれば、自分の身体にどのような影響が出ているかが詳しく分かるだけでなく、保健指導として自分に合ったストレスへの対処法を聞くことができます。

まとめ

ストレスが原因となり、心臓の病気を発症するリスクは誰にでもあります。

強いストレスがある状態では、交感神経の働きや生活習慣の乱れによって心臓の病気を引き起こすおそれがあります。胸痛や動悸、息切れ・呼吸困難といった心臓病の前兆があるときは、ご紹介した予防法を参考にストレス解消に努めましょう。

心臓の病気をはじめ、心身の健康に不安がある方は「セントラルメディカルクラブ世田谷」にご相談ください。

当クラブでは、エグゼクティブ向けの人間ドックや顧問医サービスをはじめとした会員制の医療サービスを提供しております。全身をくまなくチェックできる高精度の検査機器を導入し、疾病の予防や早期発見を目指すだけでなく、会員専用通路やフロア、個室のご用意などプライバシー確保にも万全の体制を整えております。

サービス内容について興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。